法律行业做内容,不踩这些坑

做法律内容的伴侣能够都遇到过那个难题:写得专业吧,没人看;写得浅显吧,同行讲你low。我见过很多律所小编,天天在专业性和传达性之间摆布横跳,最初整出来的内容既不像法律文书,也不像新媒体案牍,四不像啊。

有个做婚姻家事的律师伴侣跟我吐槽,他们团队花大价钞票请人写的普法文章,阅读量还没隔壁老王随手拍的离婚段子高。这事儿吧,真不克不及全怪小编,法律内容天生就带着"高冷"属性,但咱也不克不及就此保持医治不是?

第一个坑:把法条当圣经念

见过太多法律账号,一下去就甩法条原文,还专门用白色标注重点。请托,一般用户看到民法典第1079条那几个字,手指头比划拉都快。有个做休息法的同行讲得妙:"你给饿着肚子的人讲养分学,不如先给个馒头。"

去年有个特不成功的案例,某律所把休息合同法改编成"打工人防坑指南",用外卖小哥被扣工资的真实故事带出法律条款,转发量直截了当破万。重点是什么呢?得先把法律"翻译"成人话,就像给爸妈解释智能手机,得从"怎样发微信语音"开端教。

第二个坑:把SEO当救命稻草

如今法律行业做内容,十个有九个在揣摩怎样堆关键词。我见过最夸大的,一篇800字的文章硬塞了二十多个"离婚律师征询",读起来跟口吃似的。事实上搜索引擎早就不吃这套了,去年某律所由于过度优化被降权,流量直截了当腰斩,哭都没中央哭去。

有个取巧的方法,把专业术语藏在生活场景里。好比讲"夫妻共同债权",不如写"婚后帮老公还网贷,离婚时要背锅吗?"。这么操作,既保住了专业度,又让搜索引擎看得明白,一举两得不是?

第三个坑:把用户当法先生教

非常多律师写内容容易堕入专业视角,动不动就来个"从法律构成要件剖析"。醒醒吧,一般用户只关怀"这事我该怎样办"。就像你去病院,大夫要是启齿确实是病理学原理,你必定想换人。

有个做交通变乱的团队特不聪慧,他们把"责任认定"改成"撞车后第一通电话该打给谁",把"损害补偿计算"做成"修车费误工费计算器"。用户看得明白,转化率自然就下去了。记住啊,法律办事的实质是帮人处理咨询题,不是搞学术研讨。

内容合规的钢丝怎样奔忙

法律内容最要命的确实是合规红线。见过有小编为吸引眼球,题目写"教你如何合法认账",后果被律协约谈。但也不克不及因噎废食,整天发些"法的价值与功用"之类的正确的废话。

我的建议是,把专业判别藏在故预先面。好比讲"官方借贷",能够用"借给闺蜜5万块,微信聊天记载能当证据吗"如此的真实征询案例,既生动又不越界。讲白了,法律内容的合规不是戴桎梏跳舞,而是画个圈让你玩得更平安。

流量和专业的均衡术

讲究竟,法律内容运营确实是个跷跷板游戏。一头压着专业严谨,一头翘着传达效果。见过做得好的团队,他们有个"三明治规律":扫尾痛点故事抓眼球,两头专业剖析立口碑,开头举动指南促转化。

有个做知识产权的律所,每次发案例都会带句"本文观念仅供参考,详细案件请征询律师"。既躲避了风险,又留了钩子。你看,专业和流量历来不是非此即彼的选择题,关键看你怎样找结合点。

法律人做内容,讲究竟是要把冰凉的法条酿成有温度的办事。不老想着教育用户,先想想怎样帮到他们。记住啊,法律内容不是让人肃然起敬,而是让人豁然开朗:"本来还能这么操作!"

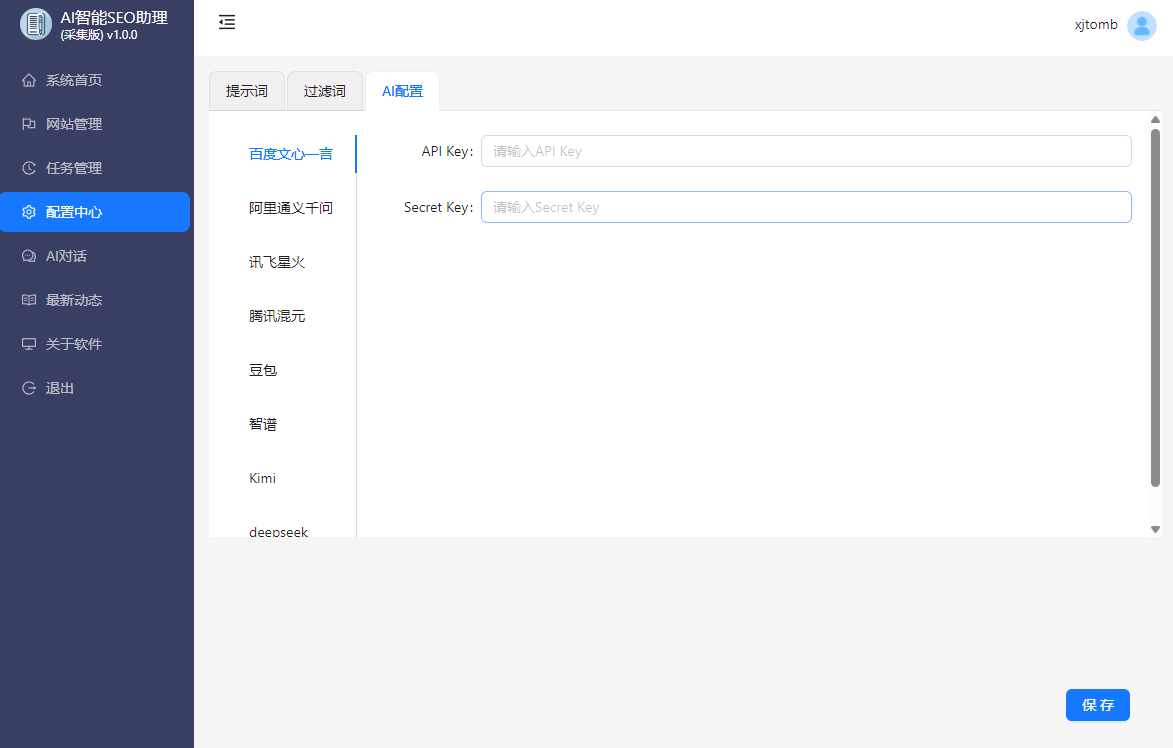

AISEO助理,AI批量生成文章,SEO文章生成工具,SEO原创文章生成,AI媒体助理,AI自动回复,AI自动评论,媒体账号管理,自媒体一键分发